1. Mai, Tag der Arbeit: Gelegenheit, einmal über die veränderten Bedingungen unserer akademischen Arbeitswelt nachzudenken. Hier hat sich einiges getan, allerdings nicht abrupt, sondern ganz allmählich (und damit kaum sofort bemerkbar) von Jahr zu Jahr.

Vielleicht hat es mit meinem Alter zu tun: Ich bin kein Freund von Hektik, auch wenn ich gelegentlich schnell Entscheidungen treffen kann. Der universitäre Alltag hat sich in meinem akademischen Leben (ich habe 1980 mein Diplom gemacht und bin danach – also bislang 37 Jahre lang – nur an Universitäten beschäftigt gewesen) radikal verändert. In meiner Assistentenzeit habe ich stundenlang in der kleinen Institutsbibliothek (oder der größeren Universitätsbibliothek) gesessen, nach Informationen gesucht, Bücher und Zeitschriften gelesen. Die ca. 100 Abonnements mit vierteljährlicher Erscheinungsfrequenz konnte ich durchblättern und ich fühlte mich auf dem Laufenden. Heute stehen mir an der UB Heidelberg >90.000 E-Journals (aus vielen Disziplinen) zur Verfügung, die ihre Artikel häufig unmittelbar nach Akzeptanz der Herausgeber online stellen und mich sofort darüber per Mail informieren. Uff! Wer kann das alles lesen? Ich schaffe nur einen winzigen Bruchteil davon.

Früher kamen Studierende mit wichtigen Anliegen in meine Sprechstunde – heute erhalte ich studentische Anfragen per Email rund um die Uhr (über deren Wichtigkeit will ich hier nicht reden). Kontakte mit Wissenschaftlern an anderen Orten gab es vor allem auf Konferenzen, zwischendurch schrieb man sich Briefe; ich habe heute noch dicke Ordner voll mit Korrespondenz aus den 1980er Jahren, zu einer Zeit, als man sich noch handsignierte Sonderdrucke schickte statt der heute üblichen PDFs. Nicht nur in Zeiten der Antragstellung zur Exzellenz-Initiative (es läuft gerade die dritte Welle) kommt es zu erhöhtem Mailaufkommen, weil an Anträgen gefeilt wird und viele Standpunkte integriert werden müssen. Das ist sicherlich von Vorteil, füllt aber die Mailbox schneller als man lesen kann… Tempo, Tempo, Tempo!

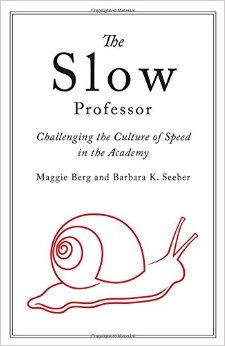

Nun ist mir gerade ein neu erschienenes Buch in die Hand gefallen, das sich mit der Hochgeschwindigkeitskultur an Hochschulen beschäftigt (Danke für den Hinweis, Frau Busse). Maggie Berg (Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada) und Barbara Seeber (Brock University, St. Catherines, Ontario, Canada) stellen Fragen danach, ob wir an den Universitäten noch die nötige Ruhe zum Nachdenken finden. Wenn um 22:45 Uhr eine Mail der Geschäftsführung eintrifft und man bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr eine Stellungnahme abgeben soll, ist das sicher nicht gesund. In der akademischen Welt haben wir uns stillschweigend mit dem erhöhten Tempo abgefunden. Dabei bleibt viel Gutes auf der Strecke, wie z.B. die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem eigenen Haus (oder der Besuch der Institutsbibliothek).

Bieten die Autorinnen Lösungen an? Schwierig! Für Personen auf Dauerstellen ist die Beschäftigung mit dem Thema sicher anders als für diejenigen, die noch eine feste (oder eine bessere) Position suchen. Den jungen Leuten zur Entschleunigung zu raten fällt schwer, weil der Wettbewerb um die wenigen Dauerstellen heute in der Bewerbungssituation vor allem mit quantitativen Faktoren geführt wird: Wer mehr Drittmittel einwirbt, wer die umfangreichere Publikationsliste hat, einen höheren Hirsch-Index oder einen höheren Journal Impact-Faktor vorweist, kommt im Zweifel leichter zum Zuge als die Person, die gründlich nachgedacht hat, aber nicht so viel auf den Tisch der Berufungskommission legen kann. Das ist keine gute Entwicklung.

Tag der Arbeit: eine Gelegenheit, über Entschleunigung nachzudenken, auch wenn es so aussieht, als müsse man überall schnell sein. Einfache Lösungen sind für mich nicht in Sicht. Aber ich versuche weiterhin, mein persönliches Tempo zu bewahren und nicht in Hektik zu verfallen.

Berg, M., & Seeber, B. K. (2016). The slow professor: Challenging the culture of speed in the academy. Toronto: University of Toronto Press. [hier ein Interview mit den Autorinnen]

PS: Von unserer Theologie-Kollegin Prof. Dr. Ingrid Schoberth erhielt ich den Hinweis, dass die Schnecke auf dem Titelbild des Buchs in christlicher Tradition auch als Zeichen der Auferstehung gelesen werden kann (siehe z.B. hier) – interessante Deutung!